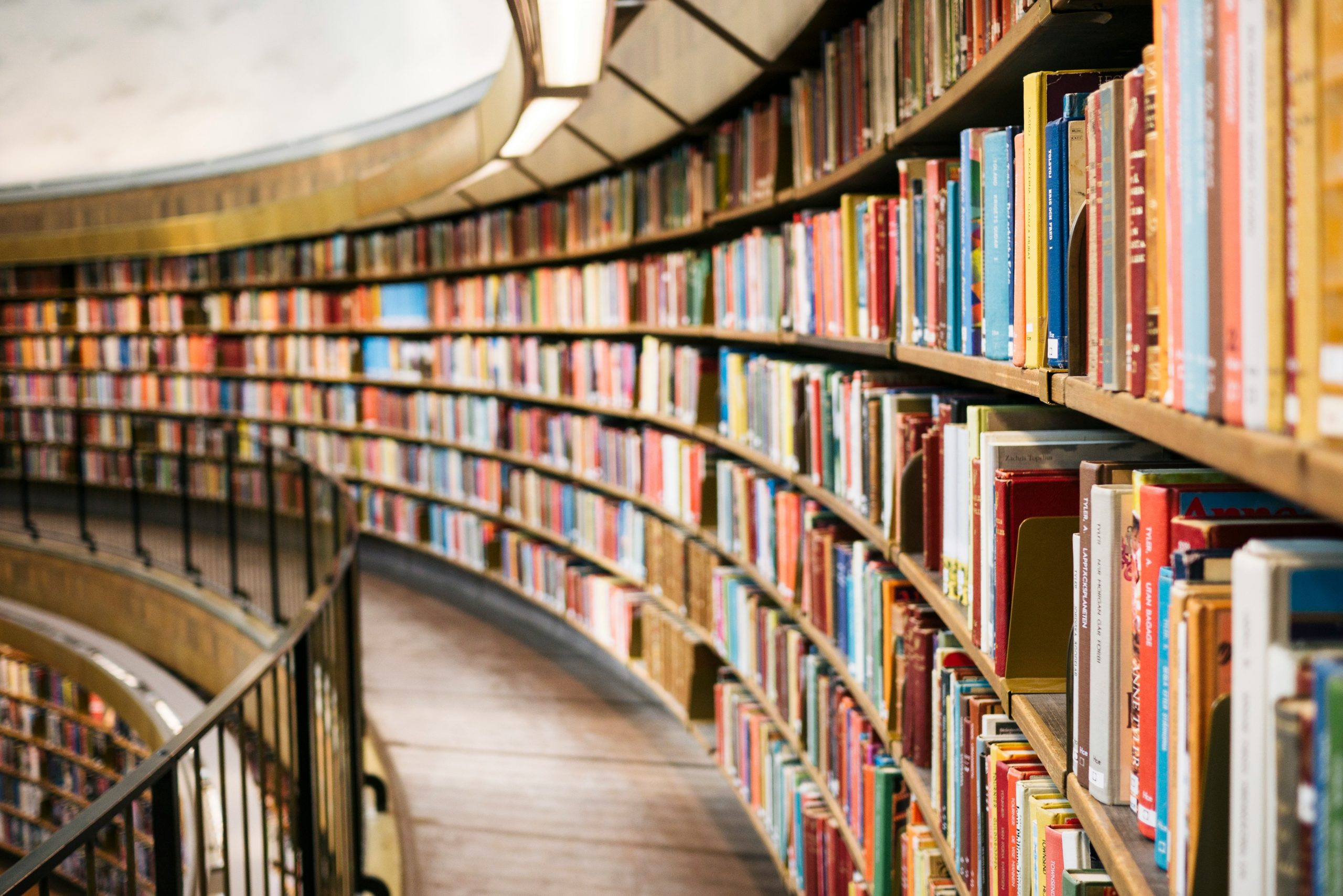

Come si costruisce un glossario?

I non addetti ai lavori potrebbero pensare che un interprete sia una sorta di dizionario ambulante dotato di orecchie da cui entrano parole relative a qualsiasi argomento dello scibile umano in una lingua, e di una bocca da cui escono parole in un'altra lingua in...